-150x150.webp) ひでき

ひでき何だか植物の生長スピードが悪いんだよなぁ

-150x150.webp)

-150x150.webp)

-150x150.webp)

何だか肥料持ちが悪くて頻繁に肥料を与えないといけないかも

そういったときにはどうすればいいのか、対策をご紹介します。

プランターでのいちご栽培やペチュニアを育てるようになって水はけの重要性が身にしみて分かってきました^^;

水はけが良くないと、いつまでも土が湿っているだけでなく土がしまっていて固い。

そんな土だと、植物の根が効率よくはれないらしく生育が遅いように感じます。

もちろん、湿った土を好む植物もいると思いますが、イチゴやペチュニアではあまり湿りすぎると生育が悪いようです。

日当たりがいいのに植物の生育が悪かったり、土が固いことを心配している方には特に読んで欲しい内容となっていますので、良かったら最後まで読んでもらえると嬉しいです。

その具体的な栽培方法については、以下の記事にて紹介していますので良かったらご覧下さいね。

ベランダでも大量収穫が狙える本記事のポイントをまとめると以下の通りです。

- 水はけを良くするなら、培養土の赤玉土や鹿沼土を混ぜよう

- 赤玉土や鹿沼土を混ぜる割合は、培養土の3割を基準に

- 赤玉土と鹿沼土の使い分けは、酸性の土を好むなら鹿沼土、それ以外なら赤玉土

- 2021年からベランダで家庭菜園を開始!

- ミニトマトを約120個、きゅうりを約60本以上収穫!

- これまでに10種類以上の野菜を栽培した経験あり

【水はけよく】培養土だけでは水はけが悪い?

ホームセンター等で購入する培養土のグレードによりますが、私の購入した10Lで598円の培養土は水はけがよくありませんでした。

もちろん、培養土によって違いがありますが、残念ながら私の購入したものは期待していたものより水はけが悪かったですね^^;

何で水はけが悪いと判断したのか?

それは、浅型のプランターに水をあげても水が浸透するまで1分程度かかったことです。

そして直射日光を当てると表面は乾くのですが、2,3センチの深さの土はしっとりと湿っています。

これは逆を言えば、保水力が高いともいえるので乾燥しにくいメリットがあります。

植物には水が必要ですが、常に湿っている状態だと根っこが酸欠状態となり腐ってしまいます。

濡れて乾く。

このサイクルがとても重要ですが、水はけの良い土の方が一般的な野菜(いちごやミニトマト、きゅうりなど)が育ちやすいです。

水はけが悪いと根が腐りやすいし、水はけが良すぎると土が乾きすぎるよ。

私が購入した培養土や、元々利用している土に排水性を良くさせる方法の1つに赤玉土を利用する方法があります。

具体的にどうやって利用するのかを次章にて詳しく紹介しますね。

【水はけよく】水はけ良くするには赤玉土か鹿沼土

万能に使えるのが赤玉土で、酸性の土を好む植物を植える際は鹿沼土を使うように使い分けます。

迷ったら赤玉土でという感じでしょうか。

それぞれについて簡単に紹介します。

赤玉土について

赤玉土には肥料分が含まれず赤玉土自体に細かな穴が空いているため、水及び栄養素を保ちやすくする性質があります。

赤玉土は関東ローム層の赤土から作られていて、粒の大きさによって大粒、中粒、小粒の3種類に分けられます。

赤玉土は、濡れてる時と乾いてる時では色が違うため一目で乾いているかどうかがわかるのもメリットです。

濡れているときは、濃い茶色となり、乾いているときは薄い茶色になります。

この赤玉土を使ってベランダにてミニトマトやきゅうり、小松菜などを栽培してきました。

肥料持ちがよくなる効果もあるため、結果的にミニトマトは120個以上、きゅうりは100本以上収穫できました。

その栽培方法などを以下の記事にまとめていますので、良かったらご覧下さいね。

鹿沼土について

鹿沼土は、栃木県鹿沼市に最も厚く堆積し、なおかつ平坦な台地上に安定的に分布することから、鹿沼市で鹿沼土採取が盛んになったことから名づけられたそう

Wikipedia 鹿沼土

この鹿沼土の特徴は、赤玉土同様にスポンジのように小さな穴が空いている構造から、保水性や保肥性に富むことです。

大粒、中粒、小粒、細粒の4種類から選ぶことができ、家庭菜園では小粒を利用することが多いです。

濡れているときは、鹿沼土の色が濃くなり、乾いていると色が薄い(白っぽい色)になります。

赤玉土との大きな違いは酸度です。

赤玉土の酸度がおよそ5~6pHですが、鹿沼土の酸度は4~5pHと酸度が高めです(中世は6.5pH~7が中性)。

サツマイモやトウモロコシ、ブルーベリー、ピンクのアジサイなどを育てる場合には鹿沼土を培養土に混ぜると植物の育ちが良くなります。

赤玉土、鹿沼土でなぜ水はけが良くなるの?

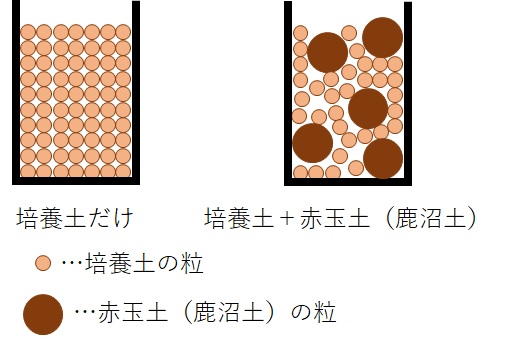

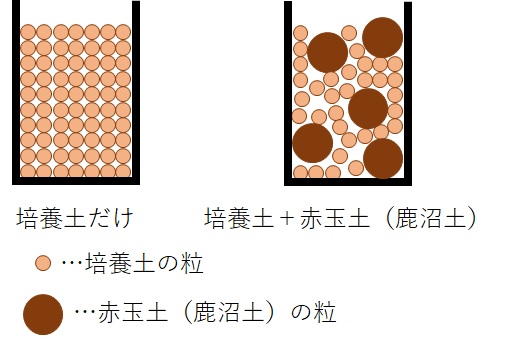

上図がイメージ図です。

培養土だけだと粒が細かいのでプランターにぎっしり詰まり、隙間が少ないので水や空気が流れる空間が少ないです。

一方培養土に赤玉土(鹿沼土)を混ぜたものは、赤玉土(鹿沼土)の大きな粒があるため培養土だけに比べると隙間が多いです。(これを団粒構造という)

なので、その隙間に水や空気が入りやすくなり、結果的に水はけが良くなるというわけです。

せっかく赤玉土や鹿沼土の大きい粒状で培養土に混ぜたのに、その粒がつぶれてしまい、せっかく空いた隙間が埋まってしまい水はけが悪くなります。

どのくらいの量を混ぜるの?

赤玉土や鹿沼土を混ぜる量は、培養土の2~3割程度混ぜるようにするのが良いようです。

3割を中心にもっと水はけを良くして乾燥気味に育てたいなら、赤玉土を4割に増やし、逆に水はけよりも保肥力が欲しいなら1,2割くらいで良いようです。

ベランダにてミニトマトやきゅうりを栽培した際には、2割程度培養土に混ぜて利用してみました。

その結果、ミニトマトでは120個以上、きゅうりは100本以上収穫ができました!

ベランダでも大量収穫が狙える栽培方法を以下の記事にて詳しく紹介していますので、良かったらご覧下さいね。

【水はけよく】赤玉土を混ぜた感想

いちごのプランターに赤玉土を追加して、元々入れていた培養土とプランターの中で混ぜ合わせました。

完全にすべて混ざったわけではないですが、それでも水を与えるとスッと水が土に消えていきます。

表面の水が10秒かからないくらいで水が浸透していきます。

-150x150.webp)

-150x150.webp)

-150x150.webp)

あんなに水が引かなかったのに、スッと引いていくんだな

プランターの底から水が出てくるのには3分程度かかりますが、赤玉土を混ぜる前に比べると圧倒的によくなりました^^

今までは液体肥料を与えたその日はよかったのですが、次の日の成長が良くなることはあまり実感できませんでした。

でも赤玉土を混ぜるてからは、2,3日持っているようでいちごやペチュニアの成長が早くなったような気がします。

参考書籍

今回、この対策をするにあたり参考にした書籍はこちらのものになります。

園芸の基本から解説してくれる本で、客観的に水はけのよい土はどんな土かも解説しています。

(土を握って、その土の固まり具合などで判断します)

土にこだわるなら、腐葉土や鶏糞などの肥料を培養土にどの程度組み合わせて利用するのが良いのかも解説しています。

また植物の育て方で、春に咲く花や夏に咲く花など季節ごとに育てられる植物の解説もあります。

今本を読むだけで、巷で語られる園芸の知識をある程度網羅できますので、おすすめです。

家庭菜園に最適!赤玉土の水はけ効果と使い方 まとめ

最後までご覧いただきありがとうございます。

今回は水はけが良くない培養土を水はけのよい土にかえる工夫についてご紹介しました。

培養土単体で使うよりも赤玉土を混ぜて使う方がメリットが多く、逆にデメリットを感じることは無かったです。

あえてデメリットを挙げるなら、赤玉土分の費用が掛かるくらいです。

逆に言えばそれくらいしかデメリットがないので

- 水はけをよくしたい

- 植物を成長させやすい環境を作りたい

- 肥料の持ちをよくしたい

と思ったら、培養土に赤玉土を混ぜるのはお勧めのやり方だと思います。

今回の内容は、こちらの本を参考にしていますのでもっと知りたいと思った方はコチラを見てください。

家庭菜園の記事として、いちご栽培した際の注意点をまとめた【意外と簡単?!】家庭菜園でいちごに挑戦するときの注意点!の記事や植物を大きく育つために必要な摘心の【なるほど!】摘心(ピンチ)や挿し芽、挿し木で分かったことの記事もありますので、よかったらご覧ください。

や挿し芽、挿し木で分かったこと-300x169.webp)

や挿し芽、挿し木で分かったこと-300x169.webp)

それでは、なぎ(@lifenagi)でした。

コメント